宋奇、苏旭翔、罗燕灵“三剑客”的资本局:遇见小面IPO三年扭亏为盈背后的“麦当劳式”打法

遇见小面赴港IPO:年营收破11亿,三年净利翻倍背后的增长逻辑

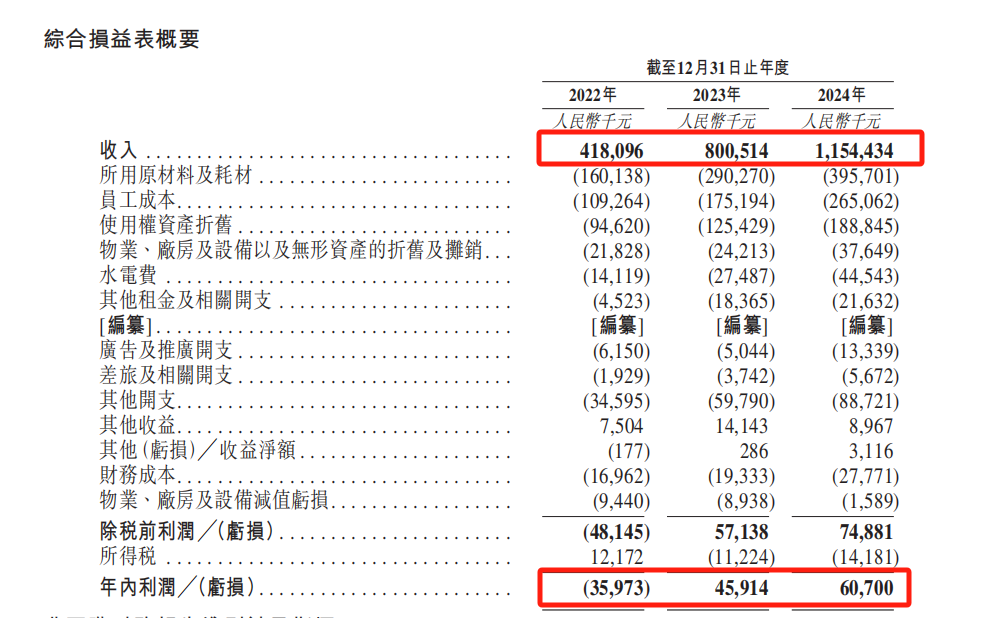

2025年4月15日,广州遇见小面餐饮股份有限公司正式向港交所递交上市申请,计划以“中式面馆第一股”的身份登陆资本市场。招股书显示,2022年至2024年,公司营收从4.18亿元跃升至11.54亿元,年复合增长率达66.2%;同期净利润从亏损3597万元逆转为盈利6070万元。这一增长曲线背后,折射出中式快餐行业标准化、连锁化的突围路径,也揭示出区域风味全国化扩张的潜在挑战。

财务表现:从规模扩张到盈利拐点

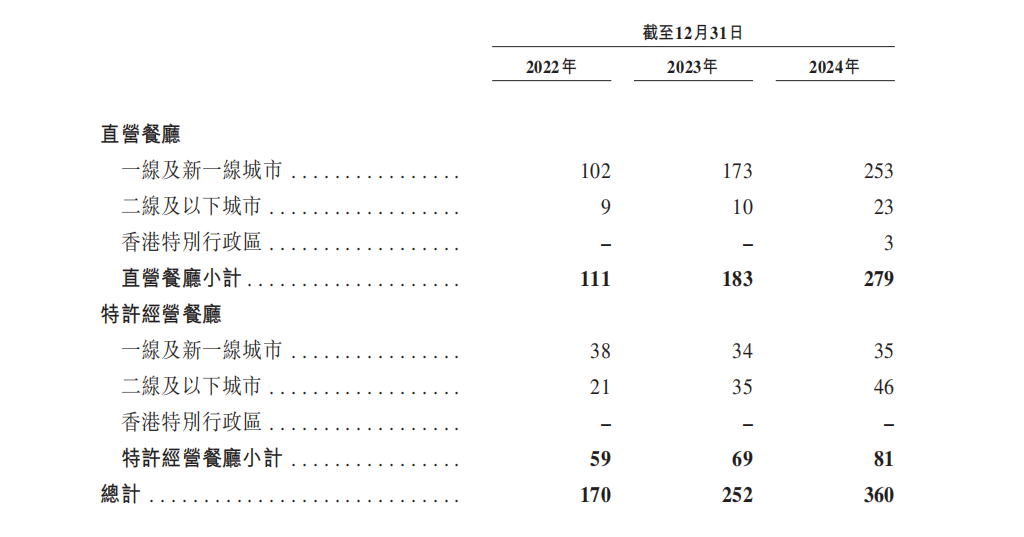

过去三年,遇见小面的财务数据呈现出典型的成长型企业特征。2022年,公司因门店扩张导致成本压力加剧,录得3597万元亏损;但随着门店网络密度提升和运营效率优化,2023年迅速实现4591万元盈利,2024年进一步增长至6070万元。这一转折点背后,是门店数量从2022年170家快速扩张至2024年的360家,且平均单店坪效持续提升。

价格策略调整成为关键变量。招股书显示,公司主动将订单平均消费额从2022年的36.1元降至2024年的32.0元,通过牺牲部分毛利率换取客流增长。该策略成效显著:2024年总商品交易额同比增长44.2%,订单总数增长37.5%,证明“薄利多销”模式在快餐场景中的可行性。但这也带来隐忧——若后续无法通过供应链优化对冲价格下行压力,盈利能力或将承压。

成本控制能力是另一看点。公司通过与约450家供应商建立合作,2022-2024年前五大供应商采购占比稳定在28%-30%,未出现过度依赖单一供应商的情况。同时,标准化程度较高的产品结构(重庆小面、豌杂面等核心SKU占比超60%)降低了食材损耗率,使得原材料成本占收入比例从2022年的38.3%降至2024年的34.3%。

行业风险:千亿赛道中的攻守博弈

根据招股书显示,预计2029年市场规模将达5100亿元,但遇见小面仍需直面三重挑战。首先是地域口味壁垒的突破难题。作为川渝风味代表,其辣味产品在华南、华东市场的接受度仍需培育,招股书显示现有门店70%以上集中于一线城市,如何打开下沉市场尚待验证。其次是行业连锁化率不足2%的竞争环境,这意味着遇见小面既要与区域散店争夺存量市场,又要应对同类连锁品牌的同质化竞争。

快速扩张带来的管理风险不容忽视。根据招股书显示,截至2024年公司拥有279家直营店和81家加盟店,未来三年计划新增至少440家门店。但餐饮业的人力资源瓶颈已然显现:2024年员工流失率达28%,高于行业平均水平。若培训体系无法跟上扩张速度,可能引发服务质量波动。此外,香港市场的门店虽具象征意义,但其高租金环境对盈利模型的压力仍需观察。

政策与供应链风险构成潜在威胁。食材价格波动直接影响利润率,2022年牛肉采购价上涨曾导致毛利率下滑2.3个百分点。同时,食品安全监管趋严背景下,公司需持续投入中央厨房和冷链物流建设。招股书披露,此次IPO募资中将有15%用于上游食品加工企业的并购,显示出强化供应链控制的战略意图。

股权结构与战略方向:创始团队控股下的扩张野望

股权架构显示,由创始人宋奇、苏旭翔、罗燕灵通过淮安创韬持股平台控制49.04%股份,招银国际等机构投资者合计持股约38%。这种相对集中的股权结构有利于战略决策效率,但也需警惕“一股独大”可能引发的治理风险。值得关注的是,核心团队均具有麦当劳、百胜等跨国连锁品牌的管理经验。

募资用途明确指向规模扩张与技术升级。约40%资金将用于未来三年开设440-530家新店,重点拓展华东、华中及海外市场;20%投入IT系统建设,包括供应链管理平台和会员数据分析系统。值得玩味的是,公司计划将10%募资额用于并购上游食品加工企业,这可能与其2024年中央厨房产能利用率已达87%有关,垂直整合战略意图明显。

品牌差异化构建成为长期命题。当前遇见小面虽在川渝风味细分赛道占据优势,但面对和府捞面、陈香贵等竞品的围剿,仍需强化产品创新力。招股书披露,公司每季度上新5-8款产品,并计划推出地域限定菜单。此外,全时段运营模式(47家24小时门店)和“社区+交通枢纽”的门店布局策略,显示出挖掘非餐时段增量市场的野心。

这场IPO不仅是遇见小面从区域品牌向全国连锁跃迁的关键一跃,更是检验中式快餐能否跑通“标准化扩张-供应链深耕-品牌溢价”商业闭环的重要试金石。在资本加持下,其能否打破“规模不经济”的行业魔咒,或将重塑整个中式面馆赛道的竞争格局。