一、日本债务的正面意义

一直以来,提到日本的债务,多数人嗤之以鼻。日本是一个债务杠杆高企,债务货币化的负面典型。其超过250%的债务/GDP比例,以及中央银行持有超过53%的国债,成为各国政策制定者引以为戒、避之不及的一个负面案例。

首先,日本政府债务增加是需求不振的无奈之举。在资产泡沫破灭之后,企业和家庭部门被迫修复资产负债表,造成资产负债表衰退。在企业和家庭部门缺少足够需求的背景下,政府部门采取凯恩斯主义,扩张财政支出,弥补需求缺口。由于需求缺口长久无法得到弥补,日本政府不得不持续举债扩张,甚至形成路径依赖,最终走向债务货币化来保证社会总需求及维持日常政府运行。

其次,日本政府虽然负债不断增加,但从未出现债务违约,没有引发金融系统出现重大风险。换言之,日本政府负债虽然引发了一系列理论上的争议,甚至指责。但在现实经济社会生活中,没有引起任何风险事件。相比2008年美国出现次贷危机,2013年欧洲出现欧债危机,日本的金融体系在2000年以后的表现相对稳定,没有出现大规模破产。所以我们有兴趣探究日本的债务问题,以及日本如何化解债务压力。

二、日本为何没有出现债务危机?

我们认为日本没有出现债务危机的原因主要有三:

1)日本的债务构成主要是本币债,而不是外债。现代经济学有货币理论认为,主权国家发行的本币债务,不是举债,而是股权融资。因为主权国家可以无限印刷货币,作为支付手段。如果借的是外币,比如美元,那就需要还本,就是真正的债务融资。

日本政府举债的目的是弥补本国需求不足,其根本目的是把企业和居民的过度储蓄转变成投资。一直以来,日本的贸易账户都是平衡的,这决定日本完全没有必要借美元来平衡,只需要向国内企业和居民借,把储蓄变成投资。这决定了日本只需要发行日元债,而且主要卖给日本企业和个人。

于是,日本政府杠杆率从100%提高到230%过程中,没有发生所谓的债务危机。日本政府可以通过从日本企业和个人那里募集足够资金,而到了偿还的时候,万一没有足够回报进行偿还。日本政府可以运用债务置换或者货币化,进行债务重组。

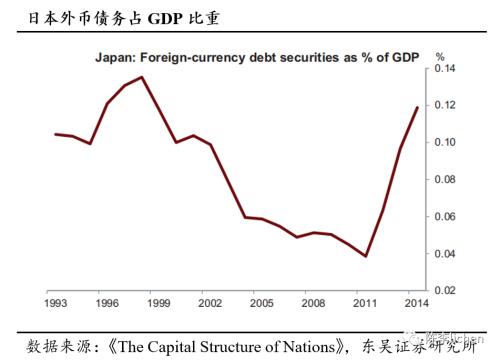

真正需要偿还本金的美元债务,所谓的外债占日本GDP比重从来不超过千分之1.4。

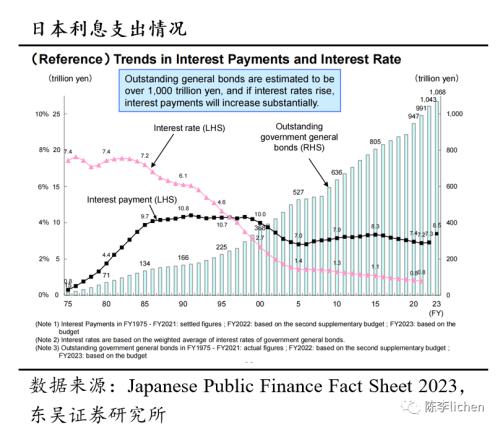

2)相比于在意借钱规模,日本政府更在意如何控制和平衡每一期的债务本息支出。比如债务危机,从来不是借款规模大小,而是到期无力支付。(破产的含义也是如此,所以企业总是更加在意现金流变动)

不考虑总负债规模,只专注每期支付的本息。就好比家庭部门运用按揭购买房产,每家每户不在乎借了多少钱,而是考虑每个月要还多少钱。

日本政府小心翼翼处理本息支出,而且令人惊奇的是,尽管2014年以来,日本政府杠杆率上升了30%,但是每年的利息支出几乎没有增加。借的钱更多了,但是还本付息的压力没有变大。2021年日本的债务利息支出占税收比重为10.7%(7.2/67)。

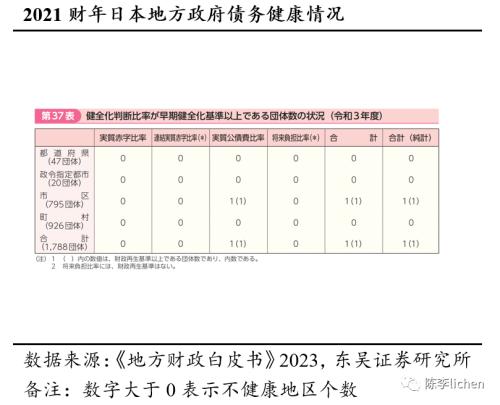

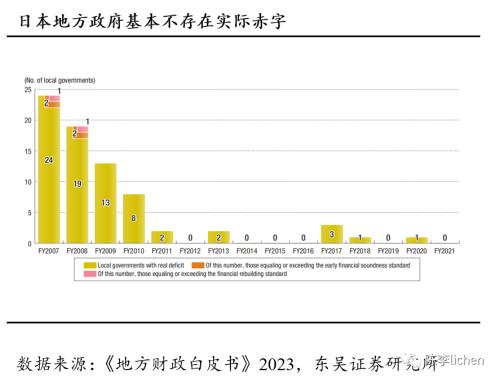

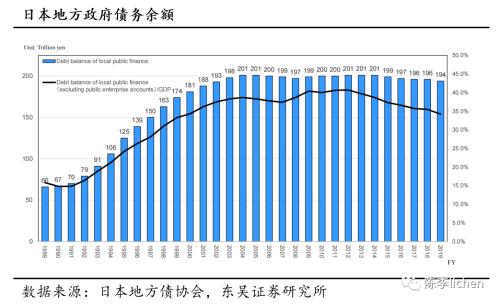

3)中央政府是负债主体,控制地方政府举债。日本地方政府基本不存在实际赤字情况。因为日本法律不允许地方政府破产或者免除债务,地方政府的债务最终是由中央政府承担。日本在2006年以前,中央政府对地方债的审批极为严格,2006年以后,日本地方政府债务由审批制转向协商管理机制,地方可以通过市场融资。但中央政府控制作用依然存在,意味着中央隐形担保地方债务的同时,也给予地方政府发债一定空间。2009年《地方政府财政健全化法》生效,要求地方政府必须披露实际赤字率、综合实际赤字率、实际偿债率和未来债务负担率,日本地方政府发生实际赤字的情况明显改观。2021财年,日本没有一个地方市政府存在实际赤字。

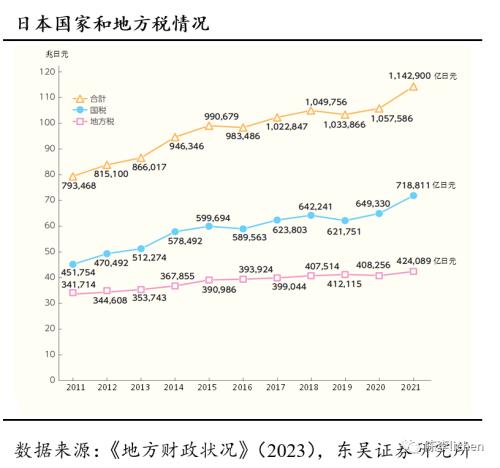

根据日本财政部的数据,2021年,日本 (中央+地方) 政府债务余额为1169万亿日元,负债率(债务余额/GDP)为212%。2018 财年末,日本地方公共财政债务余额为196万亿日元,占GDP的比重为35%。

三、日本如何降低每期债务本息支出?

在经济缺少长期增长动能的时候,日本政府又面临了老龄化带来的人口拐点,政府负担越来越大。为了避免债务危机,日本政府必须想方设法降低债务本息支出。

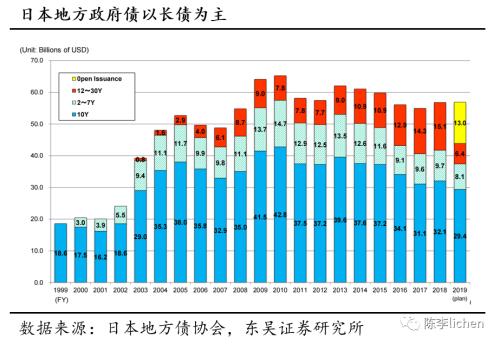

1)更多的长债,更少的短债。我们观察日本发债期限大都以长期债为主。同样发债规模,债务周期越长,意味着每期还债的成本会更低。日本地方债务品种多,偿还方式多样,部分地方公债偿还期限可达30年,10年期债务规模最大。

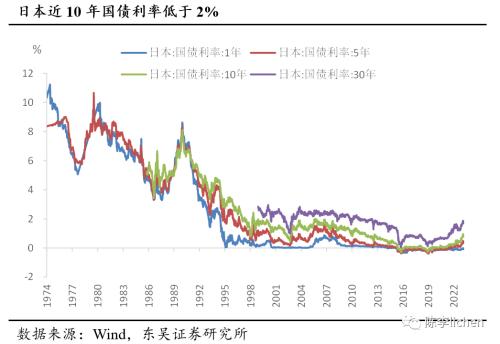

2)更低利率的新债,还原来高利率债务。过去10年日本的长债和短债利率都低于2%,长期处在低利率,甚至负利率时代,这为借新债还此前高息债提供了喘息,摊薄了旧债,也降低了未来单期付息的成本。

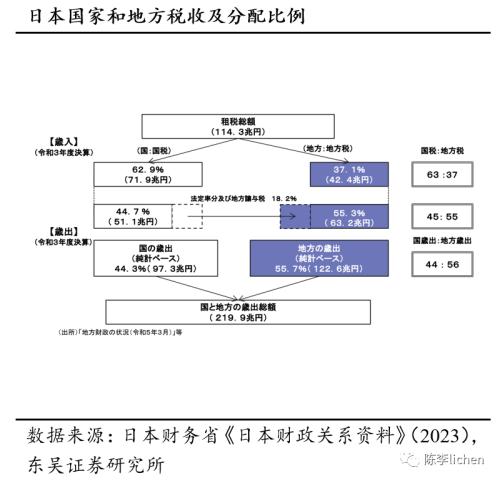

3)较多的中央财政转移支付地方政府,越来越多的市场公募债。

日本地方财政支出的20%左右来自中央转移支付。我们观察2021年日本中央和地方实际税收收入和支出情况,日本中央和地方的税收比例接近6:4,然而从支出角度来看是相反的,中央和地方支出比例接近4:6。地方财政支出中有两成来自中央转移支付,一定程度上为地方政府债务提供了隐形担保。

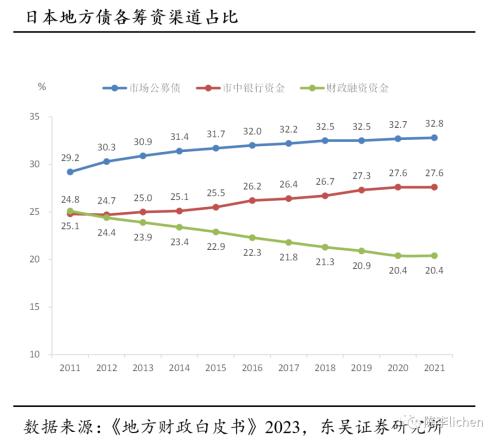

日本地方债来源于中央财政的资金的比例也在逐渐缩减,市场公募债占比逐渐提高。日本地方债(市政债)占全部债券发行比例不到3%。日本地方债筹资渠道包括公共和民间渠道,公共资金:主要分为财政融资资金(中央财政支持,以20年以上的长期债为主)和地方公共团体金融机构资金类地方债(以20年以上为主);民间资金:主要分为市场公募(全国市场公募政府债以5-10年为主;地方住民公募债以5年为限)和银行资金(以5-10年为主)。从日本地方债筹资渠道来看,中央财政支持近年呈下降趋势,到2021年在20%左右。市场公募债数量占比逐渐升高,到2021年大约占比1/3。

四、对中国的启示

其一,中国政府的杠杆率可以并且应该提高。我国的杠杆率处于良性水平。

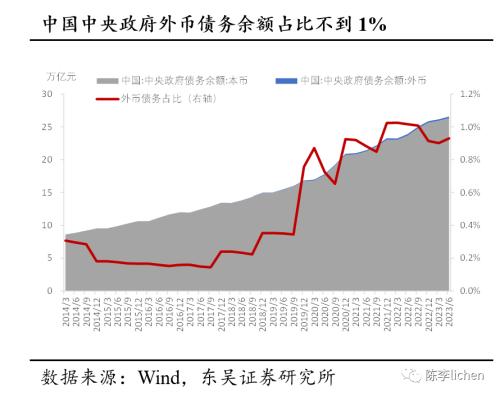

中国的政府杠杆率为日本的1/5左右,中国政府杠杆率在50%左右,其中中央政府杠杆率在20%左右,地方政府杠杆率超过30%。中国的外币债务占GDP的比率也很低,不超过0.5%。

截至2023年6月,中国中央政府债务本币余额是26.34万亿元,外币债务余额是2347亿元,外币债务占总债务余额不到1%。2019年以前一度不到千分之二。中国外债(本&外币)余额为17.6万亿元。其中,本币外债余额为7.8万亿元;外币外债余额(含SDR分配)为9.8万亿元,占56%。

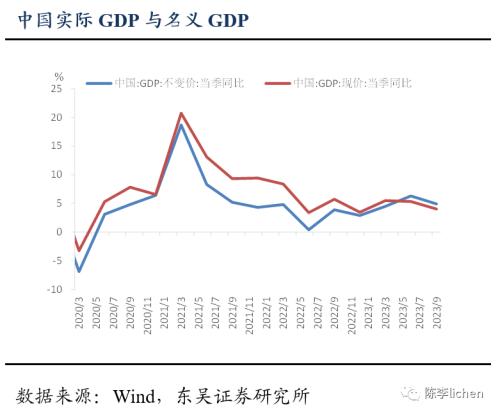

在贸易项目下,中国处于净顺差。我们不需要举借外债,因而没有任何债务偿还问题。但最近一段时间,由供求关系决定的价格水平持续低迷,这预示着需求不足。与此同时,企业和居民部门存在过度储蓄。政府需要提高负债,将储蓄转变为投资。

其二,切实约束地方政府债务规模。

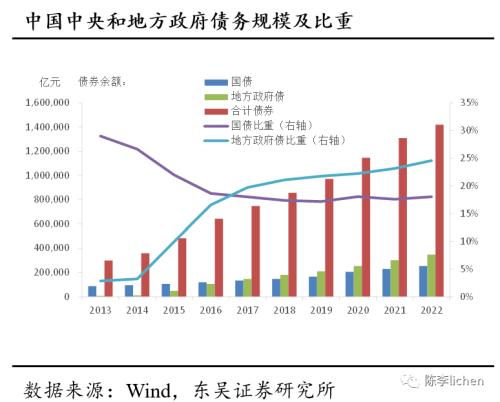

我国的地方政府负债率较高。根据Wind口径,截至2022年末,中国债务总余额规模约141.2万亿元。其中,中国国债余额规模约25.6万亿元,国债余额比重为18%;地方政府债务余额规模约34.9万亿元。地方政府债余额比重为25%。此外,地方隐性(城投)债务规模为11万亿元,地方显性和隐性债务合计为46万亿左右,占总债务余额33%。(2022年GDP是121万亿元,如果是按照Wind口径中国负债率为117%,地方负债率是38%。)

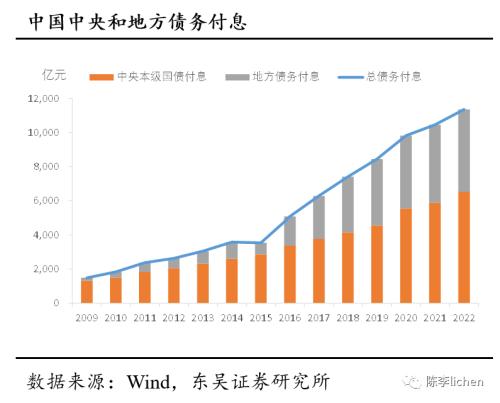

中国债务付息占税收比重没有高于日本,但是2015之后地方债务付息压力明显增加。2022年,中国总债务付息1.1万亿元,中央国债付息6524亿元,地方债务付息4829亿元。总债务付息占税收收入比重在6.8%,其中中央为7.3%,地方为6.3%。2015之后地方债务付息压力明显增加。

总体来看,日本政府杠杆率大概是中国政府杠杆率的(230%/50%)4.6倍,日本政府负债率大概是中国的(212%/89%)2.4倍。日本债务利息支出占GDP比重(7.2/550=1.3%)仅是中国的(1.1/121=0.9%)1.4倍。

其三,进行切实的债务置换。降低本息支出。

短期内,突破债务约束,降低债务压力的现实做法,是进行有效的债务置换,降低每年的本息支出。参照日本的经验,我们可以做的是。

1)用长债置换短债。我国当前短债比率较高。中国无论是中央还是地方中长期债务仍有较大空间。中国长期限债务占比较低,10年期以上债务中,国债不到15%,地方政府债30%左右,而城投债仅为千分之3.5。5年期以上债务,国债37%,地方政府债62%左右,城投债为6%。1年期以下债务,国债20%,地方政府债8%左右,城投债为25%。把债务期限延长,意味着每一期的利息支出都会下降。

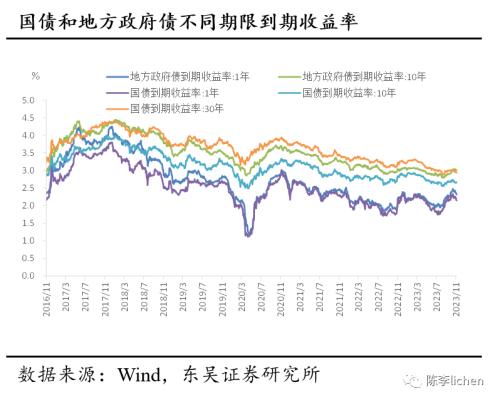

2)低利率新债置换高利率旧债。截至今年9月,城投债票面利率为4.13%,地方政府债券剩余平均利率是3.29%。截至今年11月1日,地方政府债10年期到期收益率为3.04%,国债10年期到期收益率为2.69%。当前国债和地方债利率仍有下降空间,更低的利率可以进一步置换较高利率的旧债,从而降低每一期的债务付息。

3)提高发债主体信用等级。当前我国发债的信用主体过于下沉,未来发债信用主体或可进一步上升。原来地方国企发的债,现在能不能用国企平台,原来城投发债能不能用地方政府,原来地方政府发债能不能用中央政府。曾经发债,地方国企发债也是国企平台还钱,城投发债也是地方政府还钱,地方政府发债也是中央政府转移支付。若直接由上一级来发债,提高信用等级,能降低利率。

风险提示:经济增长不及预期;利率提升;发债主体出现信用风险等。

- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”

- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复

- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天

- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开

- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展

- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透

- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%

- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!

- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!

- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!